Le probl - PowerPoint PPT Presentation

1 / 122

Title:

Le probl

Description:

Title: Principes et actions de pr vention dans les transports en commun de type m tro Donn es issues de la litt rature Author: CENTRE HOSPITALIER VINATIER – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:195

Avg rating:3.0/5.0

Title: Le probl

1

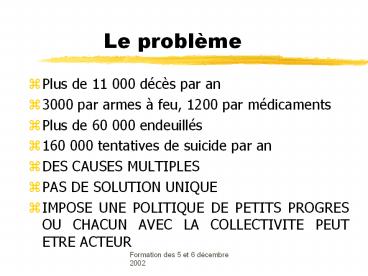

Le problème

- Plus de 11 000 décès par an

- 3000 par armes à feu, 1200 par médicaments

- Plus de 60 000 endeuillés

- 160 000 tentatives de suicide par an

- DES CAUSES MULTIPLES

- PAS DE SOLUTION UNIQUE

- IMPOSE UNE POLITIQUE DE PETITS PROGRES OU CHACUN

AVEC LA COLLECTIVITE PEUT ETRE ACTEUR

2

Une mobilisation longue à se dessiner

- Années 70 associations

- Années 80 épidémiologie

- Années 90 priorité de santé publique

- 1997 conception dun programme

- 2000 annonce dune stratégie nationale

- 2001-2002 circulaires ministérielles pour

généraliser les actions

3

Programme National de Prévention du Suicide

Taux de mortalité par

suicide Nombre annuel de décès / 100 000

individus de la tranche dâge

4

Programme National de Prévention du Suicide

Part du suicide dans la mortalité de l'ensemble

des décès de la tranche d'âge France

métropolitaine (FNORS) - Taux moyen annuel

(1995-97)

5

(No Transcript)

6

(No Transcript)

7

Taux de tentatives en France

- Il existe des variations entre les régions

- 287 femmes/100 000 habitants à Lyon

- 405 femmes/100 000 habitants à Boulogne

- Les chiffres dépendent des taux dhospitalisation

- Le taux de tentatives augmente dans la plupart

des pays - Les taux réels pour les hommes et les femmes

seraient en réalité beaucoup plus proches

8

Les composantes du programme national

- Les régions les programmes régionaux de santé

(PRS) - motivation, initiative et réalisme

- Le programme national de la Direction Générale de

la Santé Agence Nationale dAccréditation et

dÉvaluation en Santé avec de nombreux

partenaires institutionnels et associatifs - ampleur, cohérence, légitimité

- La coopération France-Québec

- accélérateur, connaissance et expérience

- Le rôle de lEurope

- obligation communautaire

9

La conception du programme

- Un comité scientifique les connaissances

- Un groupe projet les actions

- Un comité dinstitutionnels les directives et

les finances - Un comité méthodologique conduite de projet et

évaluation

10

S

UN MODELE

PRE-SUICIDAIRE

Action

POUR S ENTENDRE

IDEES

SUICIDAIRE

Action

POUR AGIR

TENTATIVE

POST-SUICIDAIRE

ET POUR EVALUER

Action

11

Programme dactions pour 2000-2005

- Favoriser la prévention par un dépistage accru du

risque suicidaire - Limiter laccès aux moyens

- Améliorer la prise en charge des suicidants

- Améliorer la connaissance épidémiologique

12

Une action

- Conférence de consensus sur la crise suicidaire

en octobre 2000 (DGS, FFP, ANAES) - Une formation de formateurs réalisée pour 80

enseignants de psychiatrie et de psychologie - Des formations régionales pour au moins 9000

professionnels et paraprofessionnels en 3 ans

13

Les apports de la conférence de consensus

- Intervenir en amont du passage à lacte

- Une définition et une description de la

progression de la crise suicidaire - Une évaluation du potentiel suicidaire

- Un plan dintervention précis et ordonné

14

Le modèle de crise

15

Reconnaître létat de crise

- La personne est submergée par les émotions

- La tension émotive provoque un épuisement des

ressources cognitives - Elle narrive plus à trouver des solutions à ses

difficultés - La perception de la réalité est embrouillée

- Elle se centre sur des solutions inadaptées

16

Comment désamorcer une crise suicidaire avant la

phase aiguë ou le passage à lacte?

- La progression de la crise

- État de crise

- État de

- vulnérabilité

- État

- déquilibre

Phase aiguë - Passage à l acte

Désorganisation Récupération

Temps

17

Crise psychosociale et crise psychiatrique

18

Cadre théorique et limites du modèle de crise

- Un modèle conceptuel qui correspond à une période

définie dans le temps, offre un appui théorique à

une intervention durgence - Ce modèle ne saurait se substituer à des modèles

théoriques de la psychopathologie - Il est important déviter de placer toutes les

personnes en crise dans la même catégorie

diagnostique et offrir un traitement unique

19

Crise suicidaire

- Période où, pour un sujet donné, le suicide

devient une solution pour mettre fin à sa

souffrance actuelle - Cette période marquée par la souffrance et la

tension dure souvent de 6 à 8 semaines - Une tentative de suicide peut survenir après la

crise est encore présente et le risque de

récidive élevé

20

- Modélisation de la crise suicidaire

Solutions inefficaces ou inadéquates

Passage à l acte

?

?

Solution

?

Suicide

Solution

Solution

Solution

Suicide

Solution

Solution

Suicide

Cristallisation Plan suicidaire Recherche de

moyens

Suicide

Solution

Idées fréquentes Baisse d estime de soi

Flash Messages indirects

Recherche active de solutions

Ruminations Messages verbaux

21

Rapport entre la prévalence annuelle de suicide,

de tentative de suicide et didéation suicidaire

(daprès A Lesage)

- Idéation 4000 pour 100 000 personnes

- Détection-protection

- Tentative 600 pour 100 000 personnes

- Détection-protection

- Suicide 19 pour 100 000 personnes

22

Lintervention de crise suicidaire

23

L intervention de crise

- Objectif

- Lintervention vise un retour à léquilibre par

lexpression des émotions, la compréhension

cognitive des événements qui ont mené à la crise

(recadrage cognitif) et lapprentissage de

nouvelles habilités de résolution de problème - Comment désamorcer ?

- Évaluation du potentiel suicidaire

- Formulation de la crise

- Arrêt du processus auto-destructeur

24

Intervention immédiate

- La personne en crise suicidaire peut être

empressée et motivée à recevoir de laide afin de

réduire son niveau dangoisse - Lintervention doit être immédiate puisquelle se

situe à un moment ou lindividu est ambivalent,

impulsif et fait preuve de rigidité cognitive

25

Pistes dintervention

- Aborder directement les intentions suicidaires

- Est-ce que vous souffrez au point de vouloir

vous suicider ? - Est-ce que vous avez pensé à la manière dont

vous pourriez vous suicider ? - Avez-vous décidé quand vous allez le faire ?

- Écouter et permettre lexpression des émotions

- Dites-moi ce qui vous fait souffrir au point de

vouloir vous suicider. - Faire preuve de respect et être directif

- Se centrer sur la crise actuelle

26

Stratégies et séquences dintervention

- 1. Établissement dun lien de confiance entre

l intervenant et la personne suicidaire - 2. Évaluation rapide et efficace du risque, de

lurgence et de la dangerosité du scénario

suicidaire - 3. Évaluation du facteur précipitant

- 4. Encourager lexploration et lexpression des

émotions afin de diminuer la détresse

27

Stratégies et séquences dintervention

- 5. Formulation de la crise

- 6. Briser lisolement, soutenir la famille et les

proches, et mettre en place des structures de

protection auprès de la personne suicidaire - 7. Arrêt du processus autodestructeur et

établissement dententes avec la personne

suicidaire afin dassurer un suivi, du moins à

court ou à moyen terme - 8. Laprès-crise

28

Offrir des alternatives valables consiste à

- 1- Identifier et préciser avec la personne

suicidaire les éléments positifs de sa vie

quelle nest plus en mesure de percevoir

elle-même - 2- Rechercher des ressources adéquates et

accessibles qui correspondent aux besoins de la

personne suicidaire

29

Offrir des alternatives valables consiste à

- 3- Planifier des démarches simples et réalistes

que la personne peut entreprendre et dont elle

peut rendre compte - 4- Accompagner et soutenir la personne suicidaire

pour quelle évite des échecs difficiles

30

Évaluation du potentiel suicidaire

31

Triple évaluation du potentiel suicidaire

- Lévaluation du potentiel suicidaire permet de

déterminer le degré de perturbation de lindividu

afin dinstaurer une intervention appropriée - Évaluation comprend celle du risque, de lurgence

et de la dangerosité - Pour des fins cliniques, le potentiel suicidaire

peut sévaluer selon quil est faible, moyen ou

élevé

32

Évaluation du risque suicidaire

- Lévaluation du risque permet de considérer les

éléments du passé pouvant influencer la survenue

du décès par suicide dans les 2 ans à partir des

facteurs individuels, familiaux, psychosociaux - Cest une estimation à partir des connaissances

de lépidémiologie sur les facteurs de risque et

de protection vis à vis du suicide et non des

tentatives de suicide

33

Prédicteurs

Au niveau socio-culturel - Religion - Anomie

(désorganisation sociale) - Chômage - Média -

Lois Environnement immédiat Famille - Violence

physique/sexuelle - Abus de substances - ATC

psychiatriques - Manque de cohésion familiale

Au niveau personnel Troubles mentaux Tentatives

de suicide Abus dalcool / drogues Sexe

masculin Difficulté à gérer le stress Impuissance/

perte despoir Impulsivité/agressivité Maladie

physique

Evénements stressants - Perte dun être cher -

Séparation - Abandon - Difficultés financières -

Difficulté avec la loi

34

Facteurs de risque (1)Gunnel et Frankel, 1994

Groupe RR suicide Trouble

psychiatrique actuel ou ancien x10

50 Contact actuel ou récent avec psychiatrie

25 4 semaines après la sortie

Fx100 10-15 Hx200 Antécédents de

tentative de suicide x10-30 30-47 Antécédents

familiaux de suicide 4

35

Facteurs de risque (2)Gunnel et Frankel, 1994

Groupe RR suicide Alcoolisme

x20 15-25 Maladie ou handicap sévère

4-32 HIV ou SIDA 1-2 Prisonniers

x5 lt1 Médecin x2

lt0.1 Sans emploi x2 6

36

Facteurs de risque liés aux troubles mentaux

Anorexie mentale x 22 Dépression x

20 Schizophrénie x 8 Trouble de la

personnalité x 7

37

Autopsie psychologique

- Collecte dinformations visant à reconstruire

la vie et le profil psychologique des décédés,

incluant des détails sur les circonstances, les

comportements et les événements ayant précédé la

mort de lindividu - - Schneidman et Farberow

38

Problèmes psychiatriques chez les victimes de

suicide ()

39

Autopsies psychologiquesTroubles mentaux axe I -

à vie pour les autres

70

64

58

58

60

50

42

Suicide

40

30

30

Contrôle

30

17

17

20

13

11

10

3

0

Anxiété

Humeur

Enfance

Substance

Personnalité

Psychotique

40

Troubles mentaux 6 derniers mois chez les

sujets décédés

Groupe Suicide

Groupe Contrôle

(n46)

(n29)

n

n

3

6.5

HUM, ANX, SUB, PER

1

2.2

HUM, PSY, SUB, PER

1

2.2

HUM, PSY, SUB

5

10.9

HUM, SUB, PER

2

4.3

HUM, SUB, AUT

1

2.2

HUM, PER, AUT

1

2.2

ANX, SUB, PER

6

13.0

4

13.8

HUM, SUB

5

10.9

HUM, PER

1

2.2

ANX, SUB

1

2.2

PSY, PER

6

13.0

2

6.9

SUB, PER

1

2.2

SUB, AUT

1

3.4

PER, AUT

2

4.3

1

3.4

HUM

2

4.3

PSY

2

4.3

3

10.3

SUB

2

4.3

2

6.9

PER

1

3.4

ANX

1

3.4

AUT

4

8.7

14

48.3

Aucun

41

Facteurs de risque- décès par suicide

- Chez les personnes décédées par suicide

- plus de 20 études dautopsies psychologiques

depuis dans les dernières 40 années suggèrent - 90 des personnes décédées avaient au moins un

problème de santé mentale au moment du décès

42

Trouble affectif

- Entre 45 et 60 avaient un trouble affectif

majeur au moment du décès - 15 des personnes ayant une dépression majeur se

suicident (récemment revisé à 7 Inspik, 1998) - L étude Finlandaise (1994) suggère que 85 des

personnes dépressifs avaient aussi un trouble

comorbide

43

Trouble affectif

- Chez les personnes décédées (Isometsa, 1994)

plusieurs éditent en contact avec des services

professionnels - 75 avaient eu des traitements en psychiatrie

dont 45 au moment du décès (seulement 3 avaient

un traitement adéquat) - 18 ont vu un professionnel la journée du décès

- 39 lors de la semaine précédent le décès

- 66 lors des trois mois précédent le décès

44

Trouble bipolaire

- Certaines études démontrent que le taux de décès

par suicide est plus élevé chez les personnes

souffrant de trouble bipolaire II que chez les

personnes souffrant de trouble bipolaire I - Entre 25 et 50 de patients bipolaire font au

moins une tentative de suicide (Jamison, 1990)

45

Abus et dépendance- Alcool

- Plus dhommes que de femmes

- Beaucoup de comorbidité associée

(particulièrement la dépression) - Le suicide survient après plusieurs années

dalcoolisme - Lévénement déclencheur est souvent une perte

relationnelle, 6 semaines avant le suicide

(Murphy al. 1979)

46

Abus et dépendance- Alcool

- Facteurs de risques (Murphy, 1992)

- Consommation abusive récente

- Menace suicidaire

- Peu de soutien social

- Présence de dépression majeure

- Sans emploi

- Vivant seul

47

Schizophrénie

- 10 de décès par suicide, souvent durant les

première années de la maladie - 50 ont fait des tentatives antérieures

- Un tiers des suicides se produisent suite à la

sortie de lhôpital et un tiers se produit à

lhôpital - Les périodes dépressives sont souvent associées

au geste suicidaire

48

Schizophrénie

- Facteurs de risque rejet de la part de la

famille, épisode dépressive antérieur ou actuelle - Les patients les plus à risque sont ceux qui ont

un bon niveau de fonctionnement prémorbide, des

attentes de performance élevées et une conscience

élevée de la pathologie (Drake al. 1986)

49

Troubles de la personnalité

- 10 des patients avec un trouble de la

personnalité de type état limite se suicident - 95 des décès par suicide chez les patients ayant

des troubles de la personnalité avaient aussi un

trouble comorbide (Axe I) dépression majeure,

abus de substance ou les deux.

50

Trouble panique

- 20 des personnes ayant un trouble panique ont

fait des tentatives de suicide - Le risque de décès chez les patients ayant des

états de panique est de 7 - Létude finlandaise rapporte 1,2 de suicides

chez les personnes ayant des états de panique

51

Facteurs de risque- tentative de suicide

- La prévalence de tentative de suicide varie de

1.1 à 4.3 de la population (Moscicki, 1988) - Plus de femmes

- 50 ont moins de 30 ans

- Personnes divorcées

- Niveau socio-économique plus faible

- Histoire de traitement en psychiatrie

52

Tentative de suicide

- 50 ont un trouble de personnalité

- 40 ont un autre désordre psychiatrique, dont la

dépression majeure - Une étude (Beautrais, 1990), rapporte que 90 des

patients avaient un désordre psychiatrique, avec

des taux élevés de troubles affectifs, abus de

substance et personnalité antisociale. 56

avaient une comorbidité

53

Tentative de suicide

- Facteurs de risque psychosociaux

- Désavantage social

- Expérience dadversité durant lenfance

- Perte parentale précoce

- Abus sexuel durant lenfance

- Accumulation dévénements de vie (Neugebauer,

1998)

54

Risque de répétition

- 40 des personnes faisant une tentative ont déjà

de suicide ont fait une tentative antérieure - 13 à 35 récidivent sur une période de 2 ans (7

en feront 2 2.5 en feront 3 ou plus 1 en

feront 5 et plus, Nordstrom, 1995)

55

Risque de répétition

- Caractéristiques associées

- Problème de consommation dalcool

- Personnalité antisociale

- Présence dimpulsivité

- Traitement en psychiatrie

- Tentative de suicide antérieure

- Personne vivant seule

56

Lien entre tentative de suicide et décès par

suicide

- Population différente avec chevauchement

- 1 des personnes ayant fait des tentatives se

suicideront durant lannée suivant la tentative - Le risque de décès varie en fonction de lâge et

du sexe

57

Lien entre tentative de suicide et décès par

suicide

- Facteurs associés

- Sans emploi

- Séparé, divorcé, veuf

- Vivant seul

- Santé physique précaire

- Trouble psychiatrique

- Tentative antérieure avec un moyen violent

58

Évaluation de lurgence suicidaire

- Cest une évaluation clinique de la probabilité

de décéder dans les 48 heures - Elle se fonde sur

- lidéation suicidaire et son intensité

- labsence dalternative autre que le suicide

- le scénario suicidaire et limminence du passage

à lacte, - Faible pense au suicide, pas de scénario précis

- Moyen scénario envisagé, mais reporté

- Élevé planification claire, passage à lacte

prévu pour les jours à venir

59

Évaluation de la dangerosité du scénario

suicidaire

- Évaluer la dangerosité du scénario suicidaire

létalité du moyen et son accessibilité - Si laccès au moyen est facile et immédiat, il

faut considérer la dangerosité comme extrême et

agir en conséquence

60

(No Transcript)

61

Les armes à feu

- Une arme tue les personnes du foyer

- Multiplie par 5 le risque de suicide

- Ce risque est réduit à 2.7 si elle est bien

entreposée - La létalité est considérable, supérieure à 90 et

les séquelles considérables

62

1 - FLASHS OU IDEATIONS SUICIDAIRES

- Il s agit de létape où la personne a ses

premières idées suicidaires elles sont - - soit diffuses (ex idée de mort, idée dêtre

poussé accidentellement devant le bus, etc.) - - soit plus précises, mais très brèves et non

ruminées. - Nous retrouvons également les personnes qui ont

déjà pensé au suicide sans toutefois y penser

actuellement.

63

2 - PENSÉES SUICIDAIRES OCCASIONNELLES

- La personne dit penser au suicide quelques fois

par semaine. La personne y pense, se pose des

questions, envisage cette possibilité de plus en

plus sérieusement, mais nest pas encore obsédée

quotidiennement par ce choix

64

3 - PENSÉES SUICIDAIRES FRÉQUENTES

- La personne pense au suicide régulièrement,

chaque jour, je me réveille en me demandant si

cela vaut la peine de continuer à vivre, si je ne

serais pas mieux mort

65

4 - LA PLANIFICATION DU SUICIDE EST EN COURS

- La personne a décidé que le suicide est la seule

solution ou que cest loption principale - A ce stade, la personne mentionne quelle ne sait

pas exactement comment elle va le faire et à quel

moment elle va le faire. Il manque un ou des

éléments de la planification. (Où, quand,

comment, avec quoi ?)

66

5- LA PLANIFICATION EST COMPLÈTE AU DELÀ DE 48

HEURES

- La personne a le projet de passer à lacte

au-delà de 48 heures. La personne a en main le

moyen quelle a choisi ou a accès à ce moyen

67

6 - LA PLANIFICATION EST COMPLÈTE DANS LES 48

HEURES

- La personne a le projet de passer à lacte dans

les 48 heures. La personne a en main le moyen

quelle a choisi ou a accès à ce moyen

68

7 - LA PLANIFICATION DU SUICIDE EST COMPLÈTE ET

IMMEDIATE

- La personne a le projet de passer à lacte

immédiatement - Le moyen retenu est immédiatement disponible

- En cas dappel téléphonique, par exemple, menace

de tenter durant lappel ou immédiatement après

avoir raccroché

69

8 - LA TENTATIVE EST EN COURS DE REALISATION

- La personne a mis en œuvre son plan daction (ex

a absorbé des médicaments, a commencé à sauto

mutiler...) A ce stade, lintervention médicale

est nécessaire et il est important de se rappeler

que lintervenant na pas à évaluer ou à juger,

lui-même, de la létalité du moyen utilisé.

70

Rappel des principes dintervention

- Aborder les émotions et les valider

- Poser des questions ouvertes et éviter les

pourquoi - Suivre le rythme de la personne

- Aborder directement les intentions suicidaires

- Est-ce que vous souffrez au point de vouloir

vous suicider ? - Est-ce que vous avez pensé à la manière dont

vous pourriez vous suicider ? - Avez-vous décidé quand ?

- Intervenir sur le dernier événement et ne pas

être obnubilé par lidée de trouver une solution - Évaluer et réévaluer le degré de tension de la

personne

71

Conduite de lentretien

72

Généralités

- Chaque entretien est un acte de création

- Unique et non duplicable en raison des

engagements réciproques et des données collectées

en un temps limité - Le premier entretien permet de collecter des

données essentielles dautant que les

possibilités thérapeutiques existent - Il est déterminant dans lengagement

thérapeutique du patient - Lentretien est le fondement de toute

intervention en santé mentale

73

Définition à partir deShawn Christopher Shea

- Un entretien est un dialogue verbal et non-verbal

entre deux participants, dont les comportements

réciproques affectent le style de communication,

résultant en un pattern spécifique dinteraction.

- Un des participants qui se désigne ou est désigné

comme celui qui conduit lentretien, tente

datteindre des objectifs spécifiques, alors que

lautre participants assume généralement le rôle

de celui qui répond aux questions

74

Quelques objectifs de lentretien

- Pour établir un engagement profond du patient

dans une relation thérapeutique - Pour collecter une base de données valide

- Pour développer une compréhension évolutive et

empathique du patient - Pour réaliser une évaluation dont découlera une

tentative de diagnostic - Pour définir et établir cadre et plan

thérapeutiques appropriés - Pour diminuer lanxiété dun patient

75

Enjeux

- Un humain tâche de comprendre un autre humain

- Explorer une pièce dune vieille maison familiale

avec, pour seule lueur, une bougie portée par la

parole du patient - Comment ne pas perturber le décor en allant trop

vite - En explorant les ombres, un souffle peut éteindre

la flamme - Mais avec patience, on commence à voir plus clair

- Les portraits de la famille se dessinent, les

caractéristiques de celui qui les éclaire, le

patient, émergent

76

Enjeux

- Les cliniciens doivent conduire ce patient

processus de découverte en suivant des règles

souples qui vont faciliter lentretien et tenter

déviter léchec - Lobjectif est de permettre au patient de peindre

cette pièce, une composition qui a ses couleurs,

sa touche, ses perspectives, ses thèmes - Cette composition nous permet de percevoir, de

comprendre, de conceptualiser, de traduire et de

transmettre (tableau clinique, vignette,

histoire, cas)

77

Représentation du processus dentretien

Initialisation du processus

Collecte des données

Évaluation et diagnostic

Compréhension de la personne

Cadre et plan thérapeutiques

78

Commentaires

- Permet de déterminer les objectifs et de dire

sils sont atteints - Le processus général est itératif et les sous

processus sont parallèles - La compréhension du patient permet de définir ses

peurs, ses souffrances et ses souhaits - La progression de lentretien permet de formuler

une évaluation et un diagnostic, incluant le

diagnostic différentiel

79

Les sphères de la vie et la nécessité de

transitions

Santé physique

Amis

Vie amoureuse

Loisirs

Santé mentale

Travail

Les enfants

Rôle de parent

Loi

Argent

80

La conduite

- Vous devez conduire lentretien

- Cette conduite doit être la plus naturelle et

discrète - Laisser le patient raconter son histoire est la

plus belle façon de conduire un entretien

81

Comment savoir si lentretien se déroule bien

- Lentretien se déroule comme une conversation

- Le contact visuel est établi

- Une ambiance de collaboration sinstalle

- Les informations nécessaires au médecin sont

apportées spontanément par le patient

82

Comment savoir si lentretien se déroule mal

- Pas de contact visuel, le patient regarde par

terre - Le patient soupire

- Il se ferme et se replie, il croise les bras

- De lagressivité sinstalle

- Le patient sépuise

83

Comment savoir si lentretien se déroule mal

- Le médecin ne retient pas les informations et les

demande plusieurs fois - Le médecin utilise des questions fermées

- Lentretien est échevelé et part dans tous les

sens - La frustration sinstalle de part et dautre

84

Comment sen sortir ?

- Éviter les pourquoi,

- les voulez-vous m en parler ,

- les comment vous vous sentez au moment où lon

se parle ? - Essayer les questions ouvertes plutôt que les

questions qui appellent des réponses par oui ou

non - Ces dernières appauvrissent le dialogue voire, le

rendent menaçant

85

Comment sen sortir

- Aborder directement les résistances et essayer

didentifier leurs raisons - Cest difficile de parler de

- Utiliser une grande combinaison de questions

ouvertes et éviter de revenir à des questions

fermées - Suivre les thèmes que le patient évoque et lui

laisser le contrôle de lentrevue

86

Comment sen sortir

- Éviter, au moins au début les questions trop

sensibles - Augmenter le contact visuel et renforcer les

incitations à parler - Éviter les longs silences

- Utiliser de lhumour bien placé

- Mettre en fin d entretien les questions de

clarification

87

Lentretien éclaté

- Le contenu est caractérisé par des propos

tangentiels et des pensées anecdotiques - Le patient se perd dans des détails, il parle

beaucoup et pourtant aucun domaine nest exploré

complètement - Le médecin hésite à poser dautres questions de

peur de provoquer des réponses sans fin

88

Lentretien éclaté

- Le contact visuel est bon

- Le médecin a tendance à hocher de la tête, à

émettre des hum hum , ce qui renforce le

patient dans son monologue - Le médecin se sent impuissant, souvent épuisé,

voire hostile - Un duel peut survenir pour la prise de contrôle

de lentretien

89

Comment sen sortir

- Augmenter lentement et gentiment le ratio de

questions fermées - Éviter les sourires, hochements

- Donner des commandements doux

- Jaimerais quon aborde pour le moment

- Comme on a peu de temps

90

Comment sen sortir

- Nommer les points de résistance chaque fois

que je pose une question sur votre vous avez

tendance à dévier sur - A quoi est-ce dû ?

- Occasionnellement couper le monologue et

restructurer

91

Les transitions

- Les transitions sont utiles à certains moments de

lentretien - Il en existe 4 types

- Transition naturelle

- Transition spontanée

- Transition par référence

- Transition fantôme

92

Transition spontanée

- Le patient spontanément poursuit lentretien en

passant à un autre domaine sans effort - La transition comprend un énoncé et une question

de transition - Le médecin doit décider sil est opportun de

changer de thème - Souvent ce nest utile que lorsque le domaine

précédant est épuisé

93

Transition spontanée

- Je me sens épuisée, déprimée, c est sans

compter ce qui se passe avec mon mari - Quest-ce que vous voulez dire ?

- A utiliser quand le patient à un contenu chargé

émotionnellement - Quand il mentionne que ce point est très sensible

- Quand soudain des souvenirs émergent

94

La transition naturelle

- Un énoncé

- Une question

- Ici c est le clinicien qui entre dans un nouveau

domaine, relié au vécu du patient - La qualité du lien entre les 2 domaines peut

faire penser que le patient à changé de domaine

sur son initiative

95

Transition naturelle

- Jai de la difficulté à mendormir, je me

réveille - Avez-vous déjà utilisé des somnifères ?

- On peut utiliser ces transitions pour créer un

chemin afin dexplorer des domaines spécifiques - Psychopathologiegtalcoolgtviolencegthomicide

96

Transition par référence

- Le médecin utilise un point abordé précédemment

et non exploré - Elle présente lavantage de montrer que le

médecin retient ce que dit le patient - Plus tôt vous m avez dit que lorsque vous êtes

seul, vous aviez des pensées qui vous faisaient

peur. Dites men plus !

97

Transition fantôme

- Cest une question qui ne suit pas un énoncé et

qui vient sans référence à la conversation

antérieure - Je suis triste, toujours fatigué

- Votre père avait-il un problème de consommation

dalcool ? - Utile avec un patient qui erre dans une

entrevue éclatée

98

Transition fantôme

- Utile pour surprendre un patient qui aurait

préparé son entrevue, - ou très défensif pour mettre à jour les défenses

spontanées - A utiliser très peu au risque dêtre une forme

dagression ou de style journalistique

99

Exigences de la thérapie et exigences de la

masculinité Dulac G (Frontières, 2000)

- THERAPIE

- Dévoiler la vie privée

- Renoncer au contrôle

- Chercher de l aide

- Exprimer les émotions

- Montrer ses faiblesses

- Intimité non sexuelle

- Aborder les conflits

- Être introspectif

- MASCULINITE

- Cacher sa vie privée

- Maintenir le contrôle

- Être indépendant

- Cacher ses émotions

- Montrer sa force

- Sexualisation de l intimité

- Éviter les conflits

- Agir, faire

100

Les adolescents

101

Violence physique et sexuelle BSJ

- Violence physique

- Jeunes avec idéation 16.7

- Jeunes avec TS 16

- Population générale 8.2

- Violence sexuelle

- Jeunes avec idéation 7.4

- Jeunes avec TS 15

- Population générale 1.5

102

Caractéristiques pouvant accompagner la

manifestation de symptômes dépressifs chez les

adolescents

- Comportements dopposition ou antisociaux

- Usage dalcool ou de drogues illicites

- Sentiment de ne pas être compris - vouloir

quitter la maison - Nervosité

- Humeur maussade et agression

103

Caractéristiques pouvant accompagner la

manifestation de symptômes dépressifs chez les

adolescents

- Bouderie et retrait des activités familiales ou

sociales - Difficultés scolaires ou refus daller à lécole

- Manque dattention à lapparence physique

- Émotivité marquée et sensibilité à légard du

rejet

104

Les personnes âgées

105

Suicide des personnes âgées à Paris Données à

partir de 155 cas (Costagliola, 1998)

- 79 hommes (55 vivant seuls)

- 76 femmes (70 vivant seules)

- Lieu du suicide

- domicile 75

- maison de retraite (7)

- hôtel (2)

- hospitalisation (5)

- domaine public (20)

106

Suicide des personnes âgées à Paris(2) Données

à partir de 155 cas (Costagliola, 1998)

- Mode de suicide

- Pour les femmes défenestration 38

- Pour les hommes armes à feu 37

- Globalement

- Pendaison 17

- Intoxication médicamenteuse 13

- Noyade 6

- Métro 5

107

Suicide des personnes âgées à Paris(3) Données

à partir de 155 cas (Costagliola, 1998)

- Antécédents et contexte selon les familles

interrogées - tristesse, pessimisme, dépression, idées de

suicide sont retrouvées presque constamment - le suicide nest jamais un acte totalement

inattendu - 74 personnes expliquent leur geste dans une

lettre - très rarement des reproches ou un sentiment

dabandon dans ces lettres - rôle important du déclin physique handicap

visuel ou rhumatologique

108

Propension à traiter(Uncapher, 2000)

- Enquête auprès de 342 médecins généralistes par

courrier - Une vignette clinique est proposée de façon

aléatoire à 2 groupes différents - La vignette est un cas de dépression avec

idéation suicidaire - Pour une version, lâge est de 78 ans et lautre

de 38 ans, le reste du texte est identique

109

Propension à traiter (2)(Uncapher, 2000)

- Les chercheurs mesurent avec une échelle à 21

items la capacité de faire le diagnostic et la

propension à soigner - Le diagnostic est fait par 99 des MG, les

idées de suicide détectées par 94 pour les 2

cas cliniques - Mais la propension à traiter, la dépression et

lidéation suicidaire, est moins élevée pour le

plus âgé - Les idées de suicide sont plus souvent reconnues

comme normales pour le sujet âgé

110

Propension à traiter (3)(Uncapher, 2000)

- Les MG croient peu dans dans lefficacité du

traitement de la dépression et encore moins pour

une personne âgée - Leur ambivalence vis-à-vis des psychiatres et des

psychologues est identique, quel que soit lâge

de la personne - Ils les estiment peu capables daider un patient

déprimé avec idéation suicidaire

111

Conférence de consensus sur la crise suicidaire

(octobre 2000)

- Recommandations

- faire savoir aux professionnels de santé que le

risque de suicide augmente avec lâge - informer de latténuation de la crise précédant

le suicide avec lavancée en âge - faire connaître les facteurs de risque de suicide

- aborder la question du suicide médicalement

assisté

112

Différents troubles associés au risque de suicide

113

Troubles dépressifs

- Au moins 5 des 9 symptômes suivants doivent avoir

été présents chaque jour pendant au moins deux

semaines - Les symptômes 1 ou 2 doivent absolument être

présents pour que le diagnostic de dépression

majeure soit considéré

114

Troubles dépressifs

- 1 Humeur ou irritabilité

- 2 Diminution notable d intérêt ou de plaisir

dans la vaste majorité des activités - 3 Perte ou gain de poids importants

- 4 Trouble du sommeil, insomnie ou hypersomnie

115

Troubles dépressifs

- agitation ou ralentissement psychomoteurs

- énergie réduite ou fatigue

- sentiment dinutilité ou de culpabilité

- diminution de la capacité de penser ou de se

concentrer ou indécision - pensées fréquentes reliées à la mort ou au suicide

116

La performance pour le traitement de la dépression

- Moins de 20 des déprimés sont correctement

traités - Moins de 10 des suicidés ont des antidépresseurs

alors que la dépression est impliquée dans au

moins 70 des suicides - Il existe un fort potentiel damélioration !

117

Etapes pour démontrer que le traitement de la

dépression est une stratégie efficace de

prévention du suicide dans la population

- I. La dépression est associée au suicide

- II. Le suicide est une complication de la

dépression - III. Il existe des traitements efficaces de la

dépression

- IV. Les cas de dépression sont sous-traités

- V. Augmenter le traitement de la dépression dans

la population diminue les taux de suicide - VI. Le risque de suicide est diminué chez les cas

traités

118

Troubles de la personnalité

- Axe II du DSM 4 et chapitre 5 de la CIM

- DSM 4 10 catégories et 3 clusters

- A - étranges et originaux paranoïaques,

schizoïdes et schizotypiques - B - dramatisation, émotivité et excentricité

histrioniques, narcissiques, limite/borderline

et antisociales - C - anxieux et inhibés évitantes, dépendantes

et obsessionnelles-compulsives

119

Comorbidité axe I et axe II

- Particulièrement élevée pour borderline,

antisociales, évitantes et dépendantes - Troubles psychotiques avec le cluster A

- Abus de substance avec le cluster B

- Dépression majeure et troubles anxieux avec le

cluster C - En général les TP

- rendent plus difficiles les approches

pharmacologiques et psychothérapiques

- et sont la cause de chronicisation des troubles

anxieux et dépressifs

120

Prévalence des troubles de la personnalité

- Faible en population générale

- Entre 3 et 13

- Histrionique 1.3

- Limite/borderline 1.1

- Élevée en populations cliniques

- Limite/borderline entre 23 et 67 parmi les

hospitalisés en psychiatrie (Weissman, 1993)

121

Personnalité limite/borderline

- Perturbation de limage de soi

- Relations avec alternances didéalisation et de

dévalorisation - Labilité émotionnelle et tendance au passage à

lacte - Fréquence des conduites addictives

- Fréquence des antécédents dabus sexuel durant

lenfance - Le traitement vise à réduire la pensée

dichotomique, à augmenter le contrôle pulsionnel

et à renforcer le sentiment didentité

122

Personnalités antisociales

- Mépris pour les droits dautrui et les règles

sociales - Insensibilité à légard des autres

- Irritabilité et intolérance aux frustrations

- Incapacité à maintenir des relations sociales

durables - Le traitement est possible en cas de composante

dépressive et vise à développer la pensée

abstraite, lévaluation du rapport du

risque/bénéfice des actions et lanticipation des

conséquences des actions