Le diab - PowerPoint PPT Presentation

Title: Le diab

1

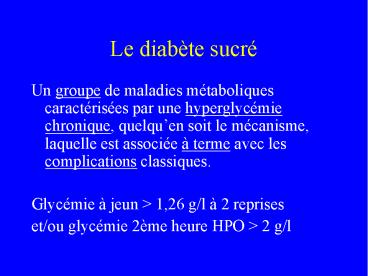

Le diabète sucré

- Un groupe de maladies métaboliques caractérisées

par une hyperglycémie chronique, quelquen soit

le mécanisme, laquelle est associée à terme avec

les complications classiques. - Glycémie à jeun gt 1,26 g/l à 2 reprises

- et/ou glycémie 2ème heure HPO gt 2 g/l

2

PHYSIOPATHOGENIE DU DIABETE

- DEFINITIONS

- Glycémie concentration de sucre dans le sang

- Diabète Sucré Glycémie gt 1,26 g/l

- à jeun à 2 reprises

(0,70 g/l - 1,10 g/l) - ROLE DU GLUCOSE DANS L ORGANISME

- Principale source d énergie

- SOURCES DU GLUCOSE

- Alimentation

- Foie Stockage

3

L insuline

- Secrétée par

- cellules Béta des ilôts de Langherans du pancréas

- Son role

- Permet à lorganisme dutiliser le glucose

- entrée du glucose dans la cellule

- production du sucre par le foie

- seule hormone hypoglycémiante

- Secrétion régulée par la glycémie

4

Le diabète dans le monde

5

Les diabètes sucrés

- Le diabète de type 1 DID

- Le diabète de type 2 DNID 85 des diabètes

- Les diabètes secondaires

- pancréatiques pancréatectomie, cancer du

pancréas, pancréatite, hémochromatose,

mucoviscidose - Endocrinopathies (hyperthyroidie,

hypercorticisme, acromégalie) - Médicaments corticoïdes, salbutamol

- Les diabètes génétique MODY, mitochondrial

- Le diabète gestationnel

6

Le diabète de type 1

- Diabète insulino-dépendant

- Diabète juvénile, diabète maigre

- Prévalence de 3,8/1000

- Pic à ladolescence

- Mécanisme auto-immun insulite

- destruction des cellules B des ilots

- CARENCE INSULINIQUE

7

Le diabète de type 1

- avant 30 ans, sujet de poids normal

- début rapide

- symptomatique

- hyperglycémie majeure gt 3g/l, glycosurie,

acétonurie - diagnostic simple

- traitement URGENT insulinothérapie

8

Le diabète de type 2

- Une très forte prévalence

- En France, 2,7/100 de la population

- Dans le monde, environ 150 millons de diabétiques

- Une incidence croissante

- surtout pays en voie doccidentalisation

9

Facteurs de risque du diabète de type 2

- le surpoids de répartition androïde (abdominale)

- Lhérédité

- lâge

- lATCD de diabète gestationnel, de gros bébés

- lintolérance au glucose, une hyperglycémie

transitoire

10

Le diabète de type 2

- Asymptomatique, insidieux, indolore,

- découvert PAR HASARD

- Hyperglycémie, polyuro-polydipsie

- Autres manifestations candidose, balanite,

folliculite... - Complications tardives du diabète dans 5 à 30

des cas révélatrices

11

- le diabète type 1

- 30 ans

- début rapide

- symptomatique

- glycémie gt 3 g/l

- poids normal

- le diabète type 2

- gt 50 ans

- installation lente

- asymptomatique, insidieux

- hyperglycémie modérée

- surpoids, obésité

12

Les complications du diabète

- 1/3 des diabétiques de type 2 récemment

diagnostiqués ont déjà des complications - Un objectif MAJEUR

- vers un diagnostic plus précoce du diabète

13

Les complications du diabète

- La macro-angiopathie

- Linsuffisance coronarienne

- Les AVC

- Lartérite des membres inférieurs

- La micro-angiopathie

- La rétinopathie

- La neuropathie périphérique

- La néphropathie

14

Rapport entre la glycémie à jeun et le risque

statistique de micro- et de macroangiopathie

diabétique

rétinopathie diabétique

Risque

macroangiopathie diabétique

glycémie à jeun g/l

0,70

1,20

1,40

15

Pour une prise en charge INTENSIVE du diabétique

- Le diabète type 2 maladie vasculaire GRAVE

- L athérosclérose est la principale cause de

décès des diabétiques - mortalité du diabétique X 2 et son espérance de

vie réduite de 10 ans

16

LA MACROANGIOPATHIE

- L athérosclérose

- L hyperglycémie un accélérateur puissant des

maladies artérielles ischémiques (myocarde,

cerveau et membres inférieurs - Les autres FDR cardiovasculaires HTA, tabac,

dyslipidémie la thrombose - L artériosclérose liée au diabète

vieillissement des parois artérielles.

17

LA CORONAROPATHIE

- la cause principale de mortalité chez le

diabétique - risque x 2 hommes

- risque x 3 femmes

- plus grave car silencieuse donc diagnostiquée à

un stade plus évolué (IDM inaugural). - Doit être dépistée par lECG deffort et/ou la

scintigraphie myocardique thallium persantine

18

- Les accidents vasculaires cérébraux AVC

- Lartérite des membres inférieurs (pied

diabétique)

19

LA MICROANGIOPATHIE

- spécifique du diabète et spécificité d organes

(rétine, rein, nerfs) - Corrélée à la durée et à l intensité de

l hyperglycémie susceptibilité individuelle - Effet délétère de l hyperglycémie voie des

polyols et glycation des protéines.

20

Les complications de microangiopathie

- La rétinopathie diabétique

- La néphropathie diabétique

- La neuropathie périphérique

- La neuropathie végétative

21

La rétinopathie diabétique

- 30 à 40 des diabétiques sont porteurs d'une

rétinopathie, ce qui représenterait environ 800

000 de patients en France. - dans le diabète de type 1, la RD ne survient en

général pas avant 7 ans d'évolution. Après 20 ans

d'évolution, 90 à 95 des diabétiques de type 1

ont une RD, dont 40 une RD proliférante. - dans le diabète de type 2, 20 des diabétiques

de type 2 ont une RD dès la découverte de leur

diabète. Le risque à long terme des diabétiques

de type 2 est moins celui d'une rétinopathie

proliférante (20) que celui d'un œdème maculaire

(60).

22

(No Transcript)

23

Exsudats Œdème maculaire

24

- La rétinopathie diabétique (RD) peut être révélée

par une baisse visuelle. En général tardive et ne

survient qu'après une longue période d'évolution

silencieuse de la rétinopathie diabétique. - La RD doit être recherchée lors de l'examen

ophtalmologique systématique réalisé lors de la

découverte du diabète ou lors de la surveillance

ophtalmologique annuelle de tout diabétique .

L'examen ophtalmologique comprend un examen

standard (acuité visuelle de loin et de près

sans et avec correction optique, examen du

segment antérieur, mesure du tonus oculaire), et

un examen du fond d'œil après dilatation

pupillaire

25

- Angiographie à la fluorescéine

- n'est pas indispensable au diagnostic de

rétinopathie diabétique qui peut être porté par

le simple examen du fond d'œil. - guide le traitement par laser de la rétine, dans

les oedèmes maculaires, ou à s'assurer de la

présence de néovaisseaux débutants. - après injection de fluorescéine dans une veine

du pli du coude, on photographie grâce à des

filtres appropriés le passage du colorant dans le

réseau vasculaire choroïdien et rétinien. - La séquence angiographique permet d'apprécier la

qualité de la perfusion capillaire et donc

l'étendue éventuelle de l'ischémie rétinienne

ainsi que la présence de néovaisseaux. Elle

permet aussi de déceler une hyper perméabilité

capillaire cause de l'œdème maculaire.

26

- RETINOPATHIE DIABETIQUE NON PROLIFERANTE

- RD non proliférante minime (microanévrysmes

isolés) ou modérée ( quelques micro anévrysmes,

hémorragies rétiniennes punctiformes, nodules

cotonneux, exsudats secs) - - RD non proliférante sévère (ou RD

préproliférante), définie par l'association des

signes ophtalmoscopiques évocateurs d'ischémie

rétinienne sévère anomalies veineuses nombreuses

(dilatations en chapelet et boucles veineuses) ,

hémorragies intra-rétiniennes étendues ,

groupement d'anomalies microvasculaires

intra-rétiniennes (A.M.I.R.). - RETINOPATHIE DIABETIQUE PROLIFERANTE

- - RD proliférante non compliquée présence de

néovaisseaux prérétiniens et/ou prépapillaires, - - RD proliférante compliquée (hémorragie du

vitré, décollement de rétine par traction,

glaucome néovasculaire).

27

- LA MACULOPATHIE DIABETIQUE- œdème maculaire

diffus - - œdème maculaire focal œdème localisé ,

paramaculaire et habituellement entouré d'une

couronne d'exsudats secs, menaçant de s'accumuler

dans la macula,- maculopathie ischémique

occlusion des capillaires de la macula.

28

RD minime ou débutante

Les micro-anévrysmes et les micro-hémorragies

qui sont présents au stade initiaux RD se

présentent sous forme de petites taches et

points rouges au fond d'œil. L'angiographie en

fluorescence permet de faire facilement la

différenceles micro-anévrysmes s'imprègnent de

colorant (en blanc), alors que les

micro-hémorragies restent noires.

29

Rétinopathie diabétique non proliférante minime.

Angiographie en fluorescence assez nombreux

micro-anévrysmes. La perfusion du lit capillaire

est satisfaisante dans l'ensemble.

30

Rétinopathie diabétique modérée avec œdème

maculaire focal.

photo couleur couronne d'exsudats en

temporal de la macula b) angiographie la

couronne d'exsudats est centrée par des

anomalies micro-vasculaires qui s'imprègnent de

fluorescéine elles laissent diffuser des

constituants du plasma dans l'espace

intra-rétinien, qui constituent l'œdème et les

exsudats.

31

Rétinopathie diabétique non proliférante sévère

(ou préproliférante)

montage de clichés du fond d'œil sans

injection nombreuses hémorragies en tache dans

tous les quadrants du fond d'œil, témoignant

d'un processus d'occlusion capillaire évolutif.

A noter de petits exsudats centro-maculaires et

quelques cicatrices de laser en temporal du pôle

postérieur

32

Rétinopathie diabétique proliférante modérée

clichés sans injection du pôle postérieur. Le

réseau des néovaisseaux prépapillaires est

visible

33

Rétinopathie diabétique proliférante sévère

Cliché couleur le pôle postérieur de la rétine

est recouvert par une prolifération de

néovaisseaux qui masque le réseau rétinien

normal. Le risque de saignement est de

décollement de rétine par traction est important.

34

Rétinopathie diabétique proliférante compliquée

Cliché couleur. Rétinopathie proliférante est

compliquée d'une hémorragie prérétinienne,

actuellement collectée dans l'espace

rétro-vitréen. Le risque d'évolution vers la

perte de la vision est importante.

35

Traitement de la rétinopathie diabétique

- 1/ Prévention et dépistage de la rétinopathie

diabétique.La meilleure prévention de la RD

contrôle le plus srict possible de l'équilibre

glycémique. - Le dépistage des stades initiaux de la RD par un

examen du fond d'œil annuel, est un acte

essentiel pour déceler à temps une RD et prendre

les mesures thérapeutiques adaptées pour éviter

une baisse d'acuité visuelle grave.2/

Traitement médical Equilibre glycémique et

tensionnel - - l'effet bénéfique d'une bonne équilibration

glycémique sur l'incidence et la progression de

la rétinopathie diabétique a été démontré chez

des diabétiques de type 1 par le DCCT (Diabetic

Control and Complications Trial Research Group).

L'effet bénéfique d'un bon équilibre glycémique

d'un contrôle de la pression artérielle chez les

diabétiques de type 2 a également été montré.par

l'UKPDS

36

- 3/ Traitement de la RD par photo coagulation au

laserLa photocoagulation panrétinienne au laser

(PPR) est le traitement spécifique de la

rétinopathie diabétique proliférante. - Elle consiste en une coagulation étendue de toute

la rétine périphérique. Elle est réalisée en

ambulatoire avec anesthésie de contact. La PPR

permet d'obtenir la régression de la

néovascularisation prérétinienne et/ou

prépapillaire dans près de 90 des cas et donc de

réduire considérablement le risque de cécité lié

à la rétinopathie diabétique proliférante .

Traitement par laser de la maculopathie

diabétique indiqué s'il existe une baisse

visuelle significative et prolongée, sans

tendance à l'amélioration spontanée, ou s'il

existe des exsudats secs menaçant la macula. Il

consiste en une photocoagulation , délivrant des

impacts de petite taille, non confluents sur la

surface de l'œdème maculaire, en épargnant le

centre de la macula. Il permet au mieux un

ralentissement de la baisse visuelle. - 4/ Traitement chirurgical de la rétinopathie

diabétique (vitrectomie)Il est indiqué dans les

cas de RDP compliquée d'hémorragie

intra-vitréenne persistante et /ou de décollement

de rétine tractionnel.

37

LE PIED DIABETIQUE

- Un réel problème de santé publique car les

lésions du pied sont - Fréquentes

- Graves

- Coûteuses

38

LES LESIONS DU PIED SONT FREQUENTES

- Après 15-20 ans dévolution dun diabète

- 2 millions de diabétiques en France

- 15 souffriront à un moment ou un autre d une

plaie du pied

39

Les lésions du pied sont coûteuses

- Coût financier

- 20 des admissions des diabétiques

- 50 des durées d hospitalisation des

diabétiques - DMS 30 jurs .

- Coût annuel en France 20 des dépenses de santé

- 1 200 millions de francs pour l hospitalisation

(hors amputation) - 500 millions de francs pour les amputations.

- 600 millions de francs pour les soins de suite

- Coût social

- moyenne d âge des amputés 45 - 65 ans

- Retentissement personnel, fonctionnel et

psychologique - Retentissement collectif coût des soins, de la

rééducation, perte d emploi, .

40

Les lésions du pied sont graves AMPUTATIONS

- Le diabète est la première cause d amputation

non traumatique des membres inférieurs dans les

pays développés. - Risque d amputation 15 à 20 fois plus élevé

chez le diabétique - 15 à 20 des maux perforants plantaires se

termineront par une amputation - Récidive damputation dans les 5 ans dans la

moitié des cas - Amputation facteur de sur-mortalité de 68 à 5

ans

41

PHYSIO-PATHOLOGIE DU PIED DIABETIQUE

- Micro-Traumatismes?

?Micro-Traumatismes

La neuropathie diabétique

L atteinte vasculaire

Le pied diabétique

L infection

42

PHYSIOPATHOLOGIE DU PIED DIABETIQUE

- 1 - LA NEUROPATHIE

- 2 - L ISCHEMIE

- 3 - L INFECTION

- 4 - LES FACTEURS DECLENCHANTS

43

1 / LA NEUROPATHIE

- Elle concernera un tiers des diabétiques à long

terme - Elle est souvent méconnue du patient seulement

15 des cas avec signes fonctionnels

(paresthésies, brûlures, douleurs plantaires

surtout nocturne et bilatérales) - Rôle majeur dans le pied diabétique

- Elle est présente chez 80 des diabétiques avec

ulcération. - Elle résulte d une atteinte combinée

- des fibres sensitives,

- des fibres motrices

- des fibres végétatives.

44

L atteinte sensitive

- HYPOESTHESIE DU PIED

- Non perception des micro-traumatismes

- chaussures serrées, frottements, ampoules, clou...

45

Son dépistage

- Sensibilité superficielle douleur et

température - Diminution de la perception du monofilament.

- Sensibilité profonde

- pallesthésie et proprioception

- (diapason - sens de position du gros orteil).

- Abolition des réflexes ostéo-tendineux

achilléens marteau à réflexes.

46

L atteinte motrice

- Atrophie de la musculature intrinsèque

- Déséquilibre entre extenseurs et fléchisseurs

- Anomalie de la statique du pied

- Déformation

- Orteils en griffes,

- Pieds creux,

- Varus Equin

- Déformation de la voûte plantaire

- Appui pulpaire pathologique

- Augmentation de pression sur les points d appui

- Hypertrophie de la couche cornée

- hyperkératose

47

(No Transcript)

48

L atteinte végétative

- Diminution de la sudation

- sécheresse de la peau

- Fissures et crevasses (prémices de l ulcère)

- Troubles vaso-moteurs ischémie cutanée

contrastant avec une peau chaude, des pouls

bondissants et gonflement des veines

49

Le pied neurologique complication 1 le mal

perforant plantaire

- LESION TYPIQUE DU PIED NEUROPATHIQUE GRAVE

- 15 à 20 d amputation

- URGENCE THERAPEUTIQUE

- Ulcération arrondie, indolore, siégeant aux

points d appui - Têtes des métatarsiens 1er et 5ème

- Talon, plante des pieds

- Apparition insidieuse sur une zone

d hyperpression - Cal, durillon

- Blessure - ulcération

- plaie à fond atone et aux bords hyperkératosique

- Aggravé par la marche

- Peut se compliquer d infection cutanée et/ou

ostéo-articulaire

50

LE PIED NEUROLOGIQUE complication 2

- L OSTEO-ARTHROPATHIE NERVEUSE

- Ostéoporose

- Fractures indolores

- au niveau des zones de contrainte maximale

au - sommet de l arche interne du pied.

- Fracture - nécrose - luxation

- effondrement de l arche interne du pied

- pied de Charcot pied plat, élargi, cubique,

durillons, - maux perforants.

51

2/ LE PIED ARTERIEL

- Atteinte vasculaire souvent associée à la

neuropathie - Atteinte MIXTE rendant difficile

l interprétation de l examen clinique du pied

- Lésions essentiellement distales JAMBIERES

- Et PIEDS

52

L atteinte artérielle

- MACROANGIOPATHIE

- ATTEINTE DIFFUSE ET DISTALE

- FAVORISEE PAR D AUTRES FACTEURS

- DE RISQUES VASCULAIRES

- - Tabac,

- - HTA,

- - Dyslipidémie

53

(No Transcript)

54

LE PIED ARTERIEL

- LES RISQUES

- gangrène parcellaire orteil ou talon

- gangrène sèche d un orteil

- ulcération

- nécrose sèche de la coque talonnière

55

La pathologie du pied ischiémique

- Lulcère ischiémique

- Bien limité, atone, fond nécrotique et/ou

fibrinoide - Douloureux

- Pas dHPK, aspect inflammatoire périphérique

- Peau péri-lésionnelle froid, cyanotique, dépilée

- Aux zones de frottement avec les chaussures

- bords des pieds, face dorsale des orteils en

griffe

56

- La gangrène

- Distale et parcellaire

- Un ou plusieurs orteils

- À la suite dun traumatisme minime

- Gangrène sèche

- noircissement limité, déssèchement, sillon de

délimitation - élimination spontanée (momification)

- Si surinfection gangrène humide avec extension

de la nécrose

57

BILAN VASCULAIRE

- Echodoppler artériel

- Mesure de la pression systolique à la cheville

- Artériographie des membres inférieurs

- Indication l ischémie critique

58

3/ LE PIED NEURO-ISCHEMIQUE

- Le pied neurologique

- - Paresthésie, brûlures

- - Bilatérale, 2 pieds

- - non modifié à l effort

- - chaud

- - pouls pulsatiles

- - sec, hyperkératosique

- - déformé,

- callosités aux points d appui

- - amyotrophie

- Le pied artéritique

- - Crampe (claudication

- - unilatérale, un mollet

- - à la marche (PM)

- - froid

- - pouls diminués, abolis

- - pâle, brillant

- - peau fine, plissable

- hyperonychie

- - amyotrophie

59

4/ L INFECTION - L OSTEITE

- Infection des parties molles

- Fièvre

- Ostéite, ostéo-arthrite

- Signes radiologiques

60

L INFECTION

- Superficielle

- Peau interdigitale (mycose)

- Ongles

- Profonde gaine des tendons, os

- Polymicrobienne

- Favorisée par le déséquilibre du diabète

61

CONDUITE A TENIR IMMEDIATE

- HOSPITALISATION EN URCENCE

- DECHARGE

62

Les mesures générales

- La décharge

- Equilibre parfait du diabète multi-injections

ou pompe à insuline - Lutte contre la douleur

- Contrôle de linfection antibiothérapie souvent

double ou triple, adaptée aus germes et bonne

diffusion osseuse - Restauration dun apport artériel suffisant

artériographie en vue dune revascularisation ? - Héparine, VAT

63

LA CHIRURGIE

- LA CHIRURGIE VASCULAIRE

- pontages, angioplastie

- ce n est pas une chirurgie préventive

attentiste - revascularisation aorto-iliaque

- revascularisation fémoro-poplité et jambière

- revascularisation à la cheville et au pied

- pontage distal tibial post-plantaire,

- tibial anté-pédieuse

- LA CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

- non urgente, APRES revascularisation

- sur zones de nécrose, foyers d ostéite

- L AMPUTATION

64

PIED INFECTE URGENCE

- HOSPITALISATION

- Recherche d une ostéite, ostéo-arthrite

- clinique

- Radiologique

- Antibiothérapie

- Chirurgie éventuelle

65

Les mesures locales

- La décharge

- Le débridement

- Le recouvrement

66

La décharge

- LA mesure fondamentale mais la moins observée.

- Alitement à la phase aigue

- Puis, les chaussures de décharge, les bottes à

contact total, les bottes platrées et fenêtrées,

le fauteuil roulant

67

Le débridement

- Il faut exciser tous les tissus nécrotiques,

infectés et les esquilles osseuses - Débridement mécanique au lit du malade ou

chirurgical, état des lieux araser lHK

périphérique - Pas de détersion chimique. Biozoologique ?

- Favoriser la détersion autolytique physiologique

par micro-climat humide de certains pansements

68

Le nettoyage

- Vise à éliminer les débris cellulaires restants

- Sérum physiologique salé

- Pas de frottement de la plaie ni bains de pieds

69

Le recouvrement nécessité dun climat humide

- Les alginates

- extrait des algues brunes, forment un gel stable

- grand pouvoir absorbant

- Algostéril, Comfeel Seasorb, Actisorb

- Les hydrocellulaires

- mousses de pouvoir absorbant gt hydrocolloides

- Tielle

- Les pansements au charbon et argent

- absorbtion des bactéries et des odeurs

- Actisorb Plus

70

- Les hydrocolloides

- matrice hydrophile qui se gélifie au contact de

l exsudat qui est emprisonné et résorbé - Duoderm E, Comfeel Plus, Askina Biofilm

- Les hydrogels

- structures fortement hydratées, absorbent

l exsudat par gonflement - Les pansements dinterface

71

Les pansements de dernière génération

- Les pansements avec de lacide hyaluronique

Hyaloffill, Hyalogran - rôle dans la cicatrisation

- intérêt pour plaies neuropathiques infractueuses

? - Les pansements à activité anti-protéasique

Promogran - réduit l activité des protéases et protège les

facteurs de croissance - Les facteurs de croissance bécaplermine Regranex

- PDGF, stimule la granulation et la cicatrisation

du mal perforant plantaire - Les substituts cutanés vivants

72

- Plaies très exsudatives ---gt Pouvoir absorbant

- alginates (détersion), charbon (surtout si

infectées) - hydrocellulaires si en phase de granulation

- Plaies tous stades, modérément exsudatives et non

infectées - hydrocolloides

- Plaies nécrotiques et très fibrineuses atones

- hydrogels

- Plaie en voie de cicatrisation non exsudative

- tulle gras

73

PRISE EN CHARGE DU PIED DIABETIQUE

- Elle repose sur le dépistage des diabétiques à

risque podologique - Avec un examen systématique des pieds

- Une fois dépistés, les patients doivent

bénéficier d une éducation et d une

surveillance spécialisées

74

DEPISTAGE DES DIABETIQUES A RISQUE PODOLOGIQUE

- 1 -facteurs de risque généraux

- Ancienneté du diabète

- Age avancé limitation des mouvements

- Microangiopathie néphropathie, rétinopathie (?

acuité visuelle) - Isolement

- Précarité

- Tabagisme, alcoolisme

75

DEPISTAGE DES DIABETIQUES A RISQUE PODOLOGIQUE

- 2 - facteurs de risque locaux

- Antécédents dulcération du pied

- Dépistage de la neuropathie

- - Signes fonctionnels douleurs,

paresthésies, crampes - - Hypoesthésie filament, diapason

- Déformations

- - Rechercher des zones d hyper appui

(empreintes) - Atteinte vasculaire palpation des pouls pédieux

et tibiaux postérieurs - Chez tout patient gt 40 ans avec gt 10 ans de

diabète

76

Classification du risque

77

J ai des pieds fragilisés par une artérite ou

une neuropathie

COMMENT LES PROTEGER ?

- Connaître mes ennemis

- Les chaussures,

- La corne ou kératose,

- Les ongles,

- La mycose interdigitale,

- Les autres la punaise, le gravier .

- La chaleur le sable chaud, une douche brûlante

. - Savoir combattre ses ennemis

- Inspecter ses pieds tous les jours

- Faire examiner mes pieds systématiquement à

chaque consultation

78

LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU DIABETIQUE DE

TYPE 2

- Agressive

- précoce

- globale la glycémie et les autres FDR

cardiovasculaires - évolutive

- adaptée au patient

- collaborative

79

TRAITEMENT DU DIABETE TYPE 2

- La diététique

- Lactivité physique

- Les antidiabétiques oraux

- Linsuline

80

Principes de la diététique du diabétique de type 2

- Clef de voute

- Indispensable mais souvent insuffisant

- Un apport calorique restreint

- 5 obèses, 50 en surpoids

- Pour un objectif réaliste

- perte de poids de 5-15 poids max

- diminution de l insulinorésistance

81

1200 à 2000 calories/jour

- Glucides une part importante 50

- index glycémique, aux repas, fibres

- Protéines 15

- Lipides à limiter 35

- Alcool lt 20 g/j