Coll - PowerPoint PPT Presentation

1 / 40

Title:

Coll

Description:

Immunopathologie autre que MAI Part respective des diff rentes activit s, en millions de B Total de l activit / chacun des 18 laboratoires Millions de B 3. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:78

Avg rating:3.0/5.0

Title: Coll

1

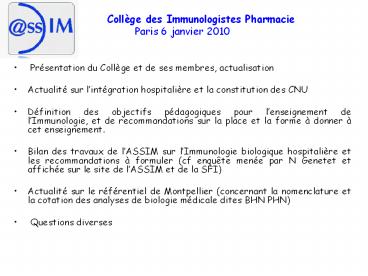

- Collège des Immunologistes Pharmacie

- Paris 6 janvier 2010

- Présentation du Collège et de ses membres,

actualisation - Actualité sur lintégration hospitalière et la

constitution des CNU - Définition des objectifs pédagogiques pour

lenseignement de lImmunologie, et de

recommandations sur la place et la forme à donner

à cet enseignement. - Bilan des travaux de lASSIM sur lImmunologie

biologique hospitalière et les recommandations à

formuler (cf enquête menée par N Genetet et

affichée sur le site de lASSIM et de la SFI) - Actualité sur le référentiel de Montpellier

(concernant la nomenclature et la cotation des

analyses de biologie médicale dites BHN PHN) - Questions diverses

2

- Collège des Immunologistes Pharmacie

- Paris 6 janvier 2010

- Présentation du Collège et de ses membres,

actualisation - Définition des objectifs pédagogiques pour

lenseignement de lImmunologie, et de

recommandations sur la place et la forme à donner

à cet enseignement. - Bilan des travaux de lASSIM sur lImmunologie

biologique hospitalière et les recommandations à

formuler (cf enquête menée par N Genetet et

affichée sur le site de lASSIM et de la SFI) - Actualité sur le référentiel de Montpellier

(concernant la nomenclature et la cotation des

analyses de biologie médicale dites BHN PHN) - Actualité sur lintégration hospitalière et la

constitution des CNU - Questions diverses

3

- 3 Juin 2008 modification des statuts de

lASSIM - ? Association des Collèges des enseignants

dImmunologie - Collège des Immunologistes de Pharmacie

- Pourquoi la création de Collèges ?

- - Pour renforcer la visibilité de notre

discipline - - Pour constituer une instance représentative

forte, à linstar dautres disciplines - - Pour être un interlocuteur privilégié

vis-à-vis des Tutelles et des disciplines

frontières - La constitution de véritables Collèges des

Enseignants d'Immunologie est une priorité

stratégique pour notre discipline. Ces collèges

assureront la représentativité de notre

collectivité auprès des instances et traiteront

des questions relatives à lenseignement. - Il sagit donc dune évolution majeure d'une

association d'enseignants à vocation pédagogique

vers une structure représentative rassemblant la

totalité des collègues, à l'instar d'autres

disciplines qui ont grandement bénéficié de cette

structuration. Nul n'a donc vocation à être exclu

de cette nouvelle organisation - Autre point majeur, les Collèges opèrent un

rapprochement fort avec la Société Française

d'Immunologie, ouvrant des perspectives

éventuelles de plus grande mutualisation à terme.

Bien entendu, le Collège devient le lieu naturel

de dialogue avec les sections du CNU qui sont en

cours de restructuration. - Le Collège aura pour missions dès 2009

- Défendre notre discipline par rapport aux

disciplines frontières - Préciser et harmoniser ses objectifs pédagogiques

dans le LMD Sciences de la Santé - Agir pour la place de lImmunologie dans le cadre

de la formation initiale des pharmaciens - Participer au rapprochement avec la SFI

4

Liste des professeurs Liste des Maîtres de

conférences Se reporter aux fichiers Word

5

- Collège des Immunologistes Pharmacie

- Paris 6 janvier 2010

- Présentation du Collège et de ses membres,

actualisation - Actualité sur lintégration hospitalière et la

constitution des CNU - Se reporter au courrier dinformation

- Définition des objectifs pédagogiques pour

lenseignement de lImmunologie, et de

recommandations sur la place et la forme à donner

à cet enseignement. - Bilan des travaux de lASSIM sur lImmunologie

biologique hospitalière et les recommandations à

formuler (cf enquête menée par N Genetet et

affichée sur le site de lASSIM et de la SFI) - Actualité sur le référentiel de Montpellier

(concernant la nomenclature et la cotation des

analyses de biologie médicale dites BHN PHN) - Questions diverses

6

- Collège des Immunologistes Pharmacie

- Paris 6 janvier 2010

- Présentation du Collège et de ses membres,

actualisation - Actualité sur lintégration hospitalière et la

constitution des CNU - Définition des objectifs pédagogiques pour

lenseignement de lImmunologie, et de

recommandations sur la place et la forme à donner

à cet enseignement. - Bilan des travaux de lASSIM sur lImmunologie

biologique hospitalière et les recommandations à

formuler (cf enquête menée par N Genetet et

affichée sur le site de lASSIM et de la SFI) - Actualité sur le référentiel de Montpellier

(concernant la nomenclature et la cotation des

analyses de biologie médicale dites BHN PHN) - Questions diverses

7

Etape 1 A lorigine objectifs pédagogiques et

principaux items définis par la CPNEM sous la

coordination de Lionel PRIN pour lImmunologie

avec la participation et la validation de

lASSIM Objectifs communs entre médecine et

pharmacie se justifiant par le niveau L1 de lUE

Tissu sanguin et système immunitaire (3

ECTS) Puis de lUE Immunopathologie et

Immunointervention proposée en L2/L3 Etape 2

En Juin 2009 validation par la CPNEM avec

passage de L1 en L2 de l UE Tissu sanguin et

système immunitaire (3 ECTS) Création dUE

intégrées en conservant lUE Immunopathologie et

Immunointervention (3 ECTS) en L3 Revalidation

par CPNEM et ASSIM Information à JP Belon

Président de la CPNEP

8

Etape 2 (suite) Parallèlement publication du

parcours Pharmacie par la CPNEP Disparition de

lUE Tissu sanguin et système immunitaire et de

LUE Immunopathologie et Immunointervention Appar

ition dune autre logique par grand domaine

avec définition des référentiels de

compétence Identification de lImmunologie

Niveau L2 rubrique Sciences biologiques (15

ECTS) Objectifs Connaître lorganisation

général su système immunitaire et les mécanismes

de limmunité Niveau L3 rubrique Pathologie,

sciences biologiques et thérapeutiques (33

ECTS)

9

Organisation des Enseignements Objectifs

L2-L3

- L. Prin

- Commission Pédagogique Nationale des Etudes

Médicales - Juin 2009

10

L2 UE TISSU SANGUIN ET SYSTEME IMMUNITAIRE (3

ECTS)

Disciplines notamment concernées

Cytologie et histologie (42-02) Hématologie

transfusion ( 47-01) Immunologie (47-03)

Immunologie (41)

Objectifs Généraux

-Présenter les principaux aspects structuraux de

ces tissus mais aussi la dynamique de

fonctionnement de ces systèmes en abordant

successivement (1) leur organisation générale (de

la cellule souche à la cellule différenciée ayant

un programme fonctionnel spécifique) (2) les

principaux mécanismes qui régulent leur

homéostasie (à compléter dexemples illustratifs

de dysfonctionnements) (3) les moyens détude

(valeurs normales et quelques exemples

illustratifs de valeurs anormales).

Principaux Items

-Principales étapes de lhématopoïèse médullaire

(cellules souches, progéniteurs, lignée,

maturation) avec quelques exemples de

dysfonctions informatives (syndromes myélo ou

lymphoprolifératif), les différentes cellules

sanguines (voie sanguine, voie hémolymphatique)

et étapes de domiciliation tissulaire -Principales

étapes de lhémostase physiologique -Les

hématies aspects structuraux et fonctionnels

(le métabolisme de lHéme)-les groupes

sanguins -Les granulocytes (neutrophile,

basophile, éosinophile) aspects structuraux et

fonctionnels (exemple danomalies) -Les

phagocytes mononucléés (monocyte macrophage)

aspects structuraux et fonctionnels (exemple

danomalies) -Les mastocytes aspects

structuraux et fonctionnels (exemple danomalies)

11

L2 UE TISSU SANGUIN ET SYSTEME IMMUNITAIRE

(suite 1)

Principaux Items (suite)

- -

- Structure et organisation générale du système

immunitaire (histologie fonctionnelle,

circulation et domiciliation des cellules de

limmunité, immunité locale et systémique,

immunité muqueuse) - Lymphocytes origine et différenciation

récepteurs de reconnaissance la notion de

répertoire - Mécanismes effecteurs de limmunité innée et

adaptative linflammation et la réponse

spécifique dynamique et régulation de la

réponse immunitaire - Système immunitaire (SI) en action SI et

infection exemple de dysfonctions

auto-immunité, allergie, les déficits

immunitaires, Alloimmunisation et compatibilité

foeto-maternelle - - Les méthodes détude de lhématopoïèse, de

lhoméostasie des cellules sanguines

(interprétation dun médullogramme, dun

hémogramme) - Principales méthodes danalyse en Immunologie

humorale et cellulaire (signification des valeurs

de référence) principaux éléments dun bilan de

limmunité humorale et cellulaire.

12

L3 ENSEIGNEMENTS INTEGRES UE IMMUNOPATHOLOGIE

et IMMUNOINTERVENTION, (3 ECTS)

Disciplines notamment concernées

- Anatomie et Cytologie pathologiques (42-03)

- Biochimie et biologie moléculaire (44-02)

- Cancérologie radiothérapie (47-02)

- Cytologie et Histologie (42-02)

- Génétique (47-04)

- Hématologie transfusion (47-01)

- Immunologie (47-03)

- Médecine Interne gériatrie et biologie du

vieillissement (53-01) - Néphrologie (52-03)

- Pédiatrie (54-01)

- - Rhumatologie (50-01)

Objectifs généraux

- Cette UE sinscrit dans la continuité de lUE de

L2 Tissu sanguin et système immunitaire - Présentation générale de lorganisation

morphologique et fonctionnelle du système

immunitaire en développant les bases utiles à la

compréhension des signes cliniques et

paracliniques - Séméiologies clinique et paraclinique

- -Introduire les notions de dysfonctions en

privilégiant le choix dexemples les plus

fréquents et/ou les plus démonstratifs et

connaître leurs principaux moyens détude - -Aspects physiopathologiques et éléments

dimmuno-intervention

13

L3 ENSEIGNEMENTS INTEGRES UE IMMUNOPATHOLOGIE

et IMMUNOINTERVENTION (suite 1)

Principaux Items

- Aspects physiologiques homéostasie, capacités

dadaptation (régulation et tolérance), et

efficacité du système immunitaire à titre

dexemple système immunitaire et réactions de

défense vis-à-vis des agents infectieux, immunité

anti-tumorale, système immunitaire et

inflammation (aspects cellulaires et moléculaires

avec notamment la biosynthèse et fonction des

eicosanoïdes) système immunitaire et

grossesse, système immunitaire et défense de la

sphère bucco-dentaire - -Séméiologies clinique et paraclinique et

exemples didactiques de dysfonctions savoir

reconnaître et interpréter les principaux

éléments associés à une dysfonction du système

immunitaire (infections, auto-immunité,

allergie). Connaître les éléments dexplorations

clinique et paraclinique du système immunitaire. - -Aspects physiopathologiques et bases

pharmacologiques des traitements à titre

dexemple (a) les maladies inflammatoires et

auto-immunes les pathologies allergiques et les

états dhyper-sensibilité les maladies

lymphoprolifératives les déficits immunitaires

acquis (dont SIDA) et les déficits Immunitaires

congénitaux aspects immunologiques en

transplantation (b) principes thérapeutiques

immunologiques vaccinations, biothérapies

moléculaires (anticorps monoclonaux,

immunoglobulines, cytokines) et biothérapies

cellulaires, immunosuppresseurs et

anti-inflammatoires

14

- PARCOURS PHARMACIE LICENCE MASTERS validé CPNEP

plénière du 03-06-09 - L2 Parcours Pharmacie

- Sciences biologiques (CM, ED, TP)

15 ECTS - Les sciences biologiques seront étudiées en vue

de la compréhension de la physiopathologie, de

laide au diagnostic clinique et biologique des

pathologies, des choix thérapeutiques et du

devenir du médicament dans lorganisme. - Lenseignement sera ajusté en fonction des acquis

de L1 de telle sorte que létudiant, en fin de

L2, ait atteint les objectifs suivants - Connaître le fonctionnement cellulaire et les

échanges intercellulaires ou intertissulaires

pour comprendre les dysfonctionnements à

léchelle moléculaire et cellulaire - Comprendre les principes et le rôle des examens

morphologiques et biologiques effectués dans la

démarche diagnostique et le suivi des pathologies

- Comprendre les interrelations métaboliques, les

mécanismes généraux des régulations et

dysfonctionnements métaboliques au niveau

moléculaire, cellulaire et tissulaire - Connaître le fonctionnement des différents

organes pour comprendre les mécanismes

physio-pathologiques - Connaître la cytologie, lhistologie et la

physiologie du tissu sanguin pour comprendre les

différentes pathologies - Connaître les groupes sanguins, leur intérêt en

clinique et les bases de limmuno-hématologie, - Connaître les bases de lhémostase et de sa

régulation, - Connaitre lorganisation générale du système

immunitaire et les mécanismes de limmunité - Connaitre les aspects fondamentaux des

différents agents infectieux. - Connaître les modes de transmission des agents

infectieux, les relations hôte-agents infectieux

et les enjeux en matière de santé publique - Connaître les moyens détudes dune infection

chez lhomme - Connaître lorganisation du génome, son

expression, ses variations pour comprendre son

influence en pathologie, les aspects fonctionnels

de la thérapie génique, lutilisation des

marqueurs génétiques et la biotechnologie

15

- PARCOURS PHARMACIE LICENCE MASTERS validé CPNEP

plénière du 03-06-09 - L2 Parcours Pharmacie

- Sciences analytiques (CM, ED, TP)

6 ECTS - Cet enseignement est destiné à

- Connaitre les principes fondamentaux et les

conditions de mise en œuvre des techniques

analytiques - Apprendre à manipuler dans un laboratoire en

respectant les règles dhygiène et de sécurité - En fin de L2, létudiant devra avoir atteint les

objectifs suivants - Connaître et mettre en œuvre les principales

méthodes physiques, chimiques et biologiques

danalyses dans le cadre de protocoles établis - Connaître les méthodes danalyse des produits

issus des biotechnologies. - Connaître les contraintes spécifiques liées à la

stabilité des produits - Interpréter des résultats danalyse en regard de

spécifications données - Connaître les règles délaboration dun

échantillonnage et de constitution dune

échantillothèque - Interpréter et exploiter des données statistiques

issues des analyses

16

- PARCOURS PHARMACIE LICENCE MASTERS validé CPNEP

plénière du 03-06-09 - L3 parcours pharmacie

- SCC 54 ECTS (90 du parcours L3)

- Remarque les items correspondant aux objectifs

font référence au programme du concours de

linternat - Pathologies, sciences biologiques et

thérapeutique (CM, ED, TP) 33 ECTS - Cet enseignement est destiné

- à apporter aux étudiants les connaissances

nécessaires à la compréhension des pathologies

les plus courantes, à la compréhension des

investigations cliniques et biologiques et des

stratégies thérapeutiques sy rapportant,

notamment en vue des enseignements coordonnés - à mettre les étudiants en capacité dutiliser

ces différentes notions autour de dossiers

clinico-biologiques et thérapeutiques - En fin de L3, létudiant devra avoir atteint les

objectifs suivants

17

- PARCOURS PHARMACIE LICENCE MASTERS validé

CPNEP plénière du 03-06-09 - L3 parcours pharmacie

- Chimie, biotechnologie, pharmacologie des

substances actives - Connaître les bases de la conception, la

structure, les principales propriétés physiques

et chimiques des substances actives, la

dénomination commune internationale et les noms

déposés les plus courants - Connaître les voies de synthèse permettant

dobtenir des molécules ou des fonctionnalités

chimiques et les voies dobtention de molécules

issues des biotechnologies Connaitre les

propriétés pharmacologiques et les relations

structure-activité - Connaître les différentes classes thérapeutiques

et les différentes indications des médicaments - Connaître les différents mécanismes dactions

des médicaments et autres produits de santé ainsi

que les risques de toxicité - Connaître les facteurs de variabilité de la

réponse au médicament - Connaître les principaux produits sanguins

labiles et les médicaments dérivés du sang et

leurs indications - Stratégies thérapeutiques

- Connaitre les stratégies thérapeutiques

afférentes aux principales pathologies - Iatrogenèse et toxicité (en complément des acquis

du L1) - Connaître les mécanismes de la toxicité des

molécules, - Connaître les protocoles expérimentaux pour

évaluer la toxicité des molécules et leur mise en

œuvre - Connaître les structures de prévention et de

lutte contre liatrogenèse

18

- M1S1 27 ECTS 3 ECTS UE

optionnelles 30 ECTS - SCC 27 ECTS (90 de S1)

- Pathologies, sciences biologiques et

thérapeutique (CM, ED, TP) 20

ECTS - Cet enseignement est destiné

- à apporter aux étudiants les connaissances

nécessaires à la compréhension des pathologies

les plus courantes, à la compréhension des

investigations cliniques et biologiques et des

stratégies thérapeutiques sy rapportant,

notamment en vue des enseignements coordonnés - à mettre les étudiants en capacité dutiliser

ces différentes notions autour de dossiers

clinico-biologiques et thérapeutiques - En fin de M1S1, létudiant devra avoir atteint

les objectifs suivants - Sémiologie clinique et biologique

- Connaître la sémiologie des principales

pathologies, les données épidémiologiques ,

leurs mécanismes physiopathologiques - Comprendre les relations entre les principales

pathologies et leurs marqueurs biologiques

(valeurs physiologiques et pathologiques) - Connaître les principaux types de prélèvements

analysés dans un laboratoire - Chimie, biotechnologie, pharmacologie des

substances actives - Connaître les bases de la conception, la

structure, les principales propriétés physiques

et chimiques des substances actives, la

dénomination commune internationale et les noms

déposés les plus courants - Connaître les voies de synthèse permettant

dobtenir des molécules ou des fonctionnalités

chimiques et les voies dobtention de molécules

issues des biotechnologies Connaitre les

propriétés pharmacologiques et les relations

structure-activité - Connaître les différentes classes thérapeutiques

et les différentes indications des médicaments - Connaître les différents mécanismes dactions des

médicaments et autres produits de santé ainsi que

les risques de toxicité

19

- M1S1

- Bio-thérapies

- Aborder les principes et les domaines

dapplications des thérapies cellulaire,

tissulaire, génique, . - Stratégies thérapeutiques

- Connaitre les stratégies thérapeutiques

afférentes aux principales pathologies - Iatrogenèse et toxicité (en complément des acquis

du L1) - Connaître les mécanismes de la toxicité des

molécules, - Connaître les protocoles expérimentaux pour

évaluer la toxicité des molécules et leur mise en

œuvre - Connaître les structures de prévention et de

lutte contre liatrogenèse - Savoir évaluer le risque iatrogène

- Savoir détecter les signes dune pathologie

dorigine iatrogène - Identifier les conséquences en termes de

réglementation sanitaire

20

- Projet et calendrier

- Urgent

- ? Définir Objectifs pédagogiques et grands items

niveau L2, volume à proposer ? 2 ECTS - Connaitre lorganisation générale du système

immunitaire et les mécanismes de limmunité - - Définir une dizaine de Cours avec TD

correspondant aux objectifs généraux et proposer

les items (ou Programme objectifs) / Sassurer

de larticulation avec L2 du parcours médecine - - Nommer un coordonnateur et des référents par

Cours - - Définir des modalités de rédaction

- - Echange par mail et Retour pour fin Février

- ? Produire un document national, information à

la CPNEP - Moins Urgent

- ? Définir Objectifs pédagogiques et grands items

niveau L3, volume à proposer ? 3 à 4 ECTS - Pathologies, sciences biologiques et

thérapeutique, - connaissances nécessaires à la compréhension des

pathologies les plus courantes, à la

compréhension des investigations cliniques et

biologiques et des stratégies thérapeutiques sy

rapportant, notamment en vue des enseignements

coordonnés - mettre les étudiants en capacité

dutiliser ces différentes notions autour de

dossiers clinico-biologiques et thérapeutiques - Sémiologie clinique et biologique

- Connaître la sémiologie des principales

pathologies, les données épidémiologiques ,

leurs mécanismes physiopathologiques - Comprendre les relations entre les principales

pathologies et leurs marqueurs biologiques

(valeurs physiologiques et pathologiques) - Connaître les principaux types de prélèvements

analysés dans un laboratoire - Chimie, biotechnologie, pharmacologie des

substances actives

21

- Collège des Immunologistes Pharmacie

- Paris 6 janvier 2010

- Présentation du Collège et de ses membres,

actualisation - Définition des objectifs pédagogiques pour

lenseignement de lImmunologie, et de

recommandations sur la place et la forme à donner

à cet enseignement. - Bilan des travaux de lASSIM sur lImmunologie

biologique hospitalière et les recommandations à

formuler (cf enquête menée par N Genetet et

affichée sur le site de lASSIM et de la SFI) - Actualité sur le référentiel de Montpellier

(concernant la nomenclature et la cotation des

analyses de biologie médicale dites BHN PHN) - Actualité sur lintégration hospitalière et la

constitution des CNU - Questions diverses

22

Enquête Immunologie biologique hospitalière

- Résumé - Janvier 2010

- Enquête conduite par Noëlle Genetet

- en 2008 pour la SFI/ASSIM

- La totalité de lenquête est sur le site Web de

lASSIM et de la SFI

23

1. Couverture territoriale

24 CHU Couverture 16/20 régions Absence de

réponse de 3 régions Enquête représentative

(source Insee)

24

2. Domaines de compétence deslaboratoires

dImmunologie profil dactivité

Selon lactivité on peut classer les laboratoires

en 3 groupes Le plus petit dénominateur commun

activité dImmunopathologie

25

2. Domaines de compétence

2.1. Plus petit dénominateur commun Labo du 1

groupe

Caractéristiques des 8 laboratoires du premier

groupe domaines dactivités, volumes dactivité

(en millions de B) et moyens humains dont

disposent les 8 laboratoires de ce

groupe. ?Laboratoires dont les activités

sinscrivent presque exclusivement dans le

domaine de limmunopathologie, cest à dire

nayant par ailleurs pas ou peu dactivités dans

les autres domaines identifiés immunochimie ou

immunogénétique. fonction universitaire exercée

en parallèle de lactivité de PH (mi-temps

26

2. Domaines de compétence

2.2. Plus petit dénominateur commun

Immunochimie Labo du 2Groupe

? 9 laboratoires dont les activités

sinscrivent dans le domaine de

limmunopathologie, mais ayant en outre la

responsabilité des analyses dimmunochimie

appliquée aux immunoglobulines normales (dosage

pondéral) et pathologiques dysglobulinémie,

monoclonalité. fonction universitaire exercée

en parallèle de lactivité de PH (mi-temps)

27

2. Domaines de compétence

2.3. Ensemble des activités dImmunologie

biologique / 9 laboratoires labo du 3groupe

28

3. Nature des activités3.1. Diagnostic et suivi

des maladies auto-immunes

Volume relatif de lactivité auto-immunité (hors

HLA/ transplantation)

29

3. Nature des activités3.2. Immunopathologie

autre que MAI

Part respective des différentes activités, en

millions de B

Millions de B

Total de lactivité / chacun des 18 laboratoires

30

3. Nature des activités3.3. HLA et

transplantation

10 laboratoires concernés 8 / 23 CHU et 2

E.F.S. données en B provenant de 9/10

laboratoires

Groupages tissulaires Donneurs/ Receveurs HLA

et maladies Anticorps dimmunisation compatibilit

é pre-greffe suivi des greffés Plus

rarement tests cellulaires RLM pCTL,

chimérisme, maladie résiduelle

31

4. Données humaines4.1. Personnel technique

Evolution parallèle évidente quà partir dun

certain seuil Entre 4 et 6 ETP sont nécessaires

pour assurer une activité

32

4. Données humaines4.2. Biologistes

Le volume dactivité croît avec le nombre ETP

Biologiste, mais de façon modeste

33

4. Données humaines4.2. Biologistes

Statut des biologistes hospitalo-universitaires

34

4. Données humaines4.2. Biologistes

Statut des biologistes praticiens hospitaliers

35

4. Données humaines4.2. Biologistes

Catégories définies par lâge, le statut et le

genre

36

- Quelques commentaires

- - Hétérogénéité des pratiques entre les

laboratoires - lImmunologie souffre de sa nature transversale

- Des pans entiers de lImmunologie (immunohémato,

Immunogénétique) se sont développés au sein de

structures extra-hospitalières - Lexploration des Ig, bilans immuno en

allergologie ne sont pas dévolus au labo dimmuno

(1 CHU sur 3) - Compétences des immuno non contestées dans le

domaine de limmunopathologie (MAI) - Ces compétences ne suffisent et les

immunologistes se heurtent aux prérogatives des

hématologistes sur la cellule sanguine, des

microbiologistes sur lexploration de la réponse

aux infections et de la vaccination, et des

biochimistes sur les molécules de limmunité et

de linflammation ..

37

- Questions/Perspectives

- - Réorganisation en pôles privilégiant

plateformes technologiques pour corriger les

incohérences ? - Définition du profil dun labo dimmunologie

idéal, ses attributions et les moyens humains - Données démographiques alarmantes,

vieillissement, faible nombre dAHU - Impact de lintégration hospitalière des

pharmaciens ? - Attractivité de la discipline ? Formation

- Avec la SFI et lASSIM mise en place dun groupe

de travail pour émettre des propositions et des

recommandations - Exploitation de ces données

- Estelle SEILLES a été chargée par la SFI de

former un groupe de travail pour formuler des

recommandations vers la situation idéale afin

de valoriser ce travail - Et défendre notre spécialité auprès des bonnes

cibles A suivre .

38

- Collège des Immunologistes Pharmacie

- Paris 6 janvier 2010

- Présentation du Collège et de ses membres,

actualisation - Définition des objectifs pédagogiques pour

lenseignement de lImmunologie, et de

recommandations sur la place et la forme à donner

à cet enseignement. - Bilan des travaux de lASSIM sur lImmunologie

biologique hospitalière et les recommandations à

formuler (cf enquête menée par N Genetet et

affichée sur le site de lASSIM et de la SFI) - Actualité sur le référentiel de Montpellier

(concernant la nomenclature et la cotation des

analyses de biologie médicale dites BHN PHN) - Actualité sur lintégration hospitalière et la

constitution des CNU - Questions diverses

39

Réunion du collège des immunologistes de

Médecine 47-03 - Paris 22 Décembre

2009 Participation de Gilles Thibault pour le

Collège des Immunologistes Pharmaciens. La

version 3 du référentiel de biologie de

Montpellier a été affichée le 18 décembre 2009

http//www.chu-montpellier.fr/publication/inter_p

ub/R300/A4896/Referentiel.BHN.PHN.V3.0.total.pdf

Objectifs - Évaluer et codifier de façon

homogène dans toute la France lACTIVITE

représentée par chaque acte de biologie. La

tarification nest pas encore à lordre du jour

en dehors de la distribution des points MERRI

(Mission dEnseignements Recherche Référence

Innovation). Les collèges sont par contre

considérés comme les instances de validation des

propositions faites au sein des disciplines, et

notre rôle en ce sens, avec le collège des

pharmaciens, a été majeur et apprécié. Les

hôpitaux font le forcing pour que ces nouveaux

codes soient entrés dans les outils logiciels de

laboratoire, cette homogénéisation nationale

espérée de longue date va permettre le calcul des

MERRI de 2010, c'est-à-dire une répartition

équitable des 300 millions deuros de cette

enveloppe nationale. Il était important de ne pas

être absents de cette démarche, et lenthousiasme

des immunologistes, aux côtés de Myriam Labalette

en chef de file (forte mobilisation sur le forum

et par mail et téléphone entre la réunion de

Septembre et les validations finales) a donné des

résultats excellents. ? Modification du

découpage du chapitre 7 pour y regrouper au

maximum limmunologie, et remaniement du chapitre

12 où figure en têtes de chapitres les

immunoglobulines, le complément et les cytokine

40

Réunion du collège des immunologistes de Médecine

47-03 - Paris 22 Décembre 2009 La version 3 a

été avalisée par la DHOS mais reste évolutive, en

particulier dans la mesure où beaucoup des actes

de réalisation de préparations cellulaires à

visée thérapeutique sont encore à prendre en

considération, peut être dans un futur chapitre

7.9. François Lemoine et Olivier Boyer (et tout

collègue intéressé) discuteront avec Myriam

Labalette sur la façon de rédiger une proposition

dans ce sens et de la faire remonter à

Montpellier. Un courrier du collège à la DHOS,

pour remercier de la prise en compte des

spécificités de limmunologie et annoncer cette

évolution souhaitée pourrait être rédigé et

envoyé par le président du Collège, peut être

cosigné par le Collège des pharmaciens, également

concernés. La suite consiste à rédiger un

fascicule à lusage des immunologistes, reprenant

lensemble des actes qui nous concernent avec

leur nomenclature/valeur de référentiel, assortis

dun court texte des conditions dapplication de

cette nouvelle nomenclature, des indications

cliniques de ces examens et des méthodologies

utilisables